Articolo Creative Commons uscito su Pensieri di Cartapesta

mercoledì 5 febbraio 2014

BUTTARE LI QUALCOSA E ANDARE VIA

DI BENEDETTA DI MARZIO

Articolo Creative Commons uscito su Pensieri di Cartapesta

Gianpaolo Marcucci, fondatore di Pensieri di Cartapesta, ha promosso il concetto di critica costruttiva, ritenendo il modo tradizionale di fare critica obsoleto e dannoso per la cultura stessa.

I. «…Sai, oramai sono impegnato, devo scrivere un libro all’anno per il mio editore». Così un giorno ti si rivolse uno scrittore; cosa ti suscitò la sua rivelazione?

G.M. Lì per lì mi apparve comprensibile: divenuto noto per il suo ultimo testo di successo, lui e le persone che avevano creduto in lui, riponevano molte aspettative nel suo futuro di scrittore professionista. Eppure più tardi ripensandoci accuratamente, mi accorsi che qualcosa in quella frase non tornava. Le parole artista e professionista mi apparvero d’un tratto in forte contrasto. Cominciai a pormi delle questioni: si può essere un artista di professione? Cosa vuol dire? Come ci si diventa? Si è poi dopo artisti solo fino alla pensione? Qualsiasi prodotto di un artista di professione è in quanto tale un prodotto artistico? E se una persona un giorno produce un’opera d’arte, da quel giorno in poi, sarà dunque considerato artistico qualsiasi suo prodotto futuro?

2. La tua riflessione si è incentrata dunque sul ruolo dell’artista e sulla questione del dovere nella produzione dell’arte.

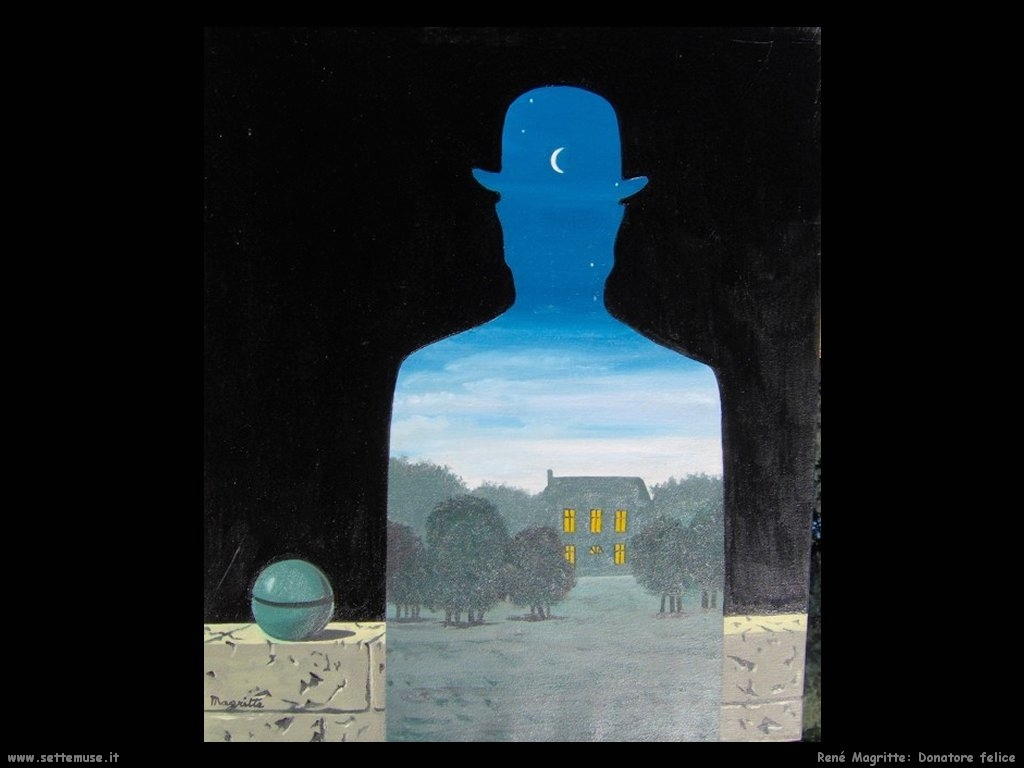

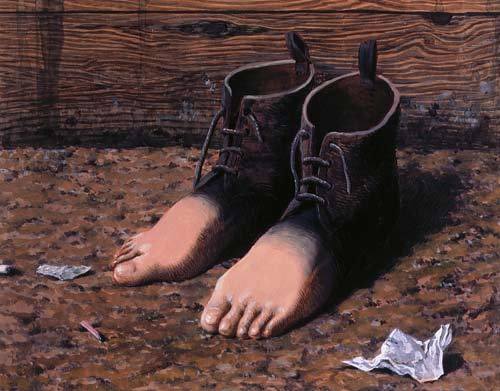

G.M. Esattamente. Un’opera d’arte è qualcosa di spontaneo, una fotografia di un momento di contatto profondo tra l’uomo e la sensibilità. La sensibilità, non la sua sensibilità, perché la sensibilità, come l’arte, non appartiene a qualcuno, non appartiene affatto. Esiste a prescindere dalla mia esistenza, dalla mia capacità di coglierla. La sensibilità può essere percepita da tutti, non solo da alcune persone magari più colte, non ha niente a che vedere con l’intelletto e non può essere “fermata” in alcun luogo. Come si può decidere o sforzarsi di creare questo contatto? Pianificarlo? Come si può dover scrivere un libro, un album, uno spettacolo? Certo questo meccanismo esiste, non lo si può negare, ma riconosciuto ciò, è a quel punto di arte che si sta parlando? O forse non c’è arte dove non c’è libertà e non c’è libertà dove c’è forzatura?

3. A cosa conduce allora questo meccanismo?

G.M. Facciamo un esempio. Ho scritto una bella canzone, una canzone vera, artistica; per questo subito mi darò l’etichetta di cantautore e cercherò in tutti i modi di scriverne altre, e poi altre ancora. Se un giorno incontrerò difficoltà nel farlo, mi dirò che è il momento di vuoto dell’artista, che devo pazientare. Così nascono i gruppi, i registi, gli scrittori e il pensiero è placato dalla coerenza. Ma l’arte non è coerenza, è tutto il contrario: è fuori schema, è sorpresa, è nuovo.

4. A quali conclusioni sei giunto?

G.M. Non sono giunto a conclusioni, ma forse si potrebbe individuare un confine tra l’arte, la manifestazione della sensibilità, ogni volta nuova e dinamica e i voli pindarici dell’intellettualismo e del pensiero, sterili imitazioni, elaborazioni di dati in memoria, libri di cui è rimasto solo il titolo, peraltro incomprensibile. La carriera, il lavoro, il denaro, il successo, la fama, l’ego, il possesso: l’arte per il pensiero non è diversa dal resto. Se esiste un processo differente da questo non lo so ancora, ma immagino: quanto sarebbe bello se ci fosse qualcuno in grado di regalare la propria esperienza di sensibilità senza voler nulla in cambio, qualcuno che anzichè trincerarsi dietro l’egoistica concezione di possesso della propria arte e di identificazione in un ruolo inesistente, fosse, senza pretese di paternità, semplicemente capace di buttare lì qualcosa e andare via?

Articolo Creative Commons uscito su Pensieri di Cartapesta

MA CHE RUOLO ABBIAMO NOI: L'Antimanifesto della Cultura

DI GIANPAOLO MARCUCCI

Accade, seppur troppo di rado, che ci si trovi a riflettere sul proprio ruolo all’interno della società. Qual è il mio scopo, a che serve ciò che faccio? Come contribuisco a far vivere meglio le persone intorno a me? E soprattutto, contribuisco?

Chi opera e lavora nell’ambito dell’arte e della cultura si trova oggi in un momento di profonda crisi, economica, valoriale, identitaria. La cultura è osteggiata dalla politica, omessa dai media e, cosa ancor peggiore, incompresa dal proprio pubblico che non vi si riconosce.

Ma che cosa è successo? Come mai i cosiddetti “operatori culturali” non riescono più a lavorare, a far sentire la loro voce, a definire il loro ruolo, a percepirsi e ad essere percepiti come utili all’interno della società?

Alcuni potrebbero dire che non è più il momento, che ci sono priorità diverse, che la gente non è interessata, non ha tempo o è superficiale; altri invece che la cultura è una cosa snob, che si è auto-esiliata su un’isola di intellettualismi volubile ed elitaria e l’elitarismo si sa, se non è almeno a 6 zeri, non fa mercato.

Dapprima di fronte a tali supposizioni verrebbe voglia di dire che sono errate, incomplete, faziose. Dunque un bravo editorialista dovrebbe attaccarle o addolcirle, dire che non è vero che la gente non vuole la cultura e che gli artisti e gli intellettuali sanno come rivolgersi alle persone; che c’è solo bisogno di un nuovo spirito, di una nuova spinta, di un nuovo manifesto, ed ovviamente, di un nuovo bonifico bancario che permetta alla cultura di sopravvivere, di respirare, di produrre la Tosca! Finalmente! Ancora una volta.

Ma io non sono un bravo editorialista e più che dare affrettate risposte preferisco pormi alcune domande:

se fosse vero che la massa è superficiale, che non è interessata e non ha tempo?

Se fosse vero che la cultura si è chiusa in un intellettualoidismo fine a se stesso che la rende sempre più miseramente autoreferenziale?

Se fosse vero tutto? Cosa significherebbe?

A mio parere, per la reale risoluzione di un problema è importante prendere in considerazione tutti gli scenari possibili e secondo lo scenario che si aprirebbe di fronte ad una crisi così profonda, verrebbe da dire che la cultura sta perdendo non solo la sua identità ma anche la sua funzione.

Di fronte ad una massa reduce da 20 anni di coma televisivo, schiacciata da ritmi di lavoro sempre più oppressivi e appesantita da una alienazione sottile che si manifesta in uno sgretolamento palese delle relazioni sociali, la cultura cosa può fare? Continuare a rivolgersi all’élite borghese pagante che va a teatro e alla mostra perché è da farsi? Proseguire nell’opera di creare un pubblico di addetti ai lavori quasi a mo’ di setta in cui chi oggi applaude domani sarà di sicuro applaudito? Oppure aprirsi alla realtà e coinvolgere anche color che son d’altri gironi?

L’arte e la cultura dovrebbero aver la funzione di far nascere domande, di porre in discussione il conosciuto, di creare dubbio e apertura, di avvicinare le persone alla propria sensibilità, alla propria anima, a ciò che al contrario dell’intelletto è utile per crescere emotivamente, empaticamente. Il ruolo della cultura dovrebbe essere quello di educare la società ad evolversi a livello emotivo (e solo in funzione secondaria e opzionale a livello intellettivo) perché solo un cambiamento profondo, viscerale, lascia il segno nell’evoluzione di se stessi e della società.

Se vogliamo fare un passo avanti dobbiamo farlo uniti e la cultura così come la conducono burocrati, tecnici e intellettuali disonesti, non è per includere nulla se non la sua piccola corte. Prima di tutto pensiamo ad educare le persone alla cultura, dimostriamo apertura, riappropriamoci della semplicità e facciamo sì che chiunque possa fruirne e potersi emozionare,poter riflettere.

Il nostro intento dovrebbe essere quello di portare a teatro, al cinema, in libreria, nei musei, negli spazi performativi alternativi, coloro che non ci sono mai andati, che preferiscono guardare la tv o seguire l’ultima saga di Trasformers perché è più facile. Dobbiamo includere tutti, rivolgerci a loro ed educarli pian piano al mondo dell’arte. Ma lo sforzo dobbiamo farlo noi! Se non arriviamo alle persone, non ce la prendiamo con loro appellandole come superficiali; cerchiamo piuttosto di rivedere i nostri metodi, di metterci in discussione, di parlare in modo più chiaro. Insomma, lasciamo gli enti lirici e scendiamo in strada, nelle piazze, sulla metro, nelle case, facciamo sì che tutti possano riconoscersi in ciò che creiamo e che possano parteciparvi, sentendosi accolti. Lavoriamo verso l’inclusione, verso la diffusione e l’educazione. Solo così potremo rinascere dalla situazione di zombismo in cui siamo e costruire una cultura che sia sempre meno dell’io e sempre più del noi.

“Dio del cielo se mi vorrai amare scendi dalle stelle e vienimi a cercare.”

Fabrizio De Andrè

Iscriviti a:

Post (Atom)